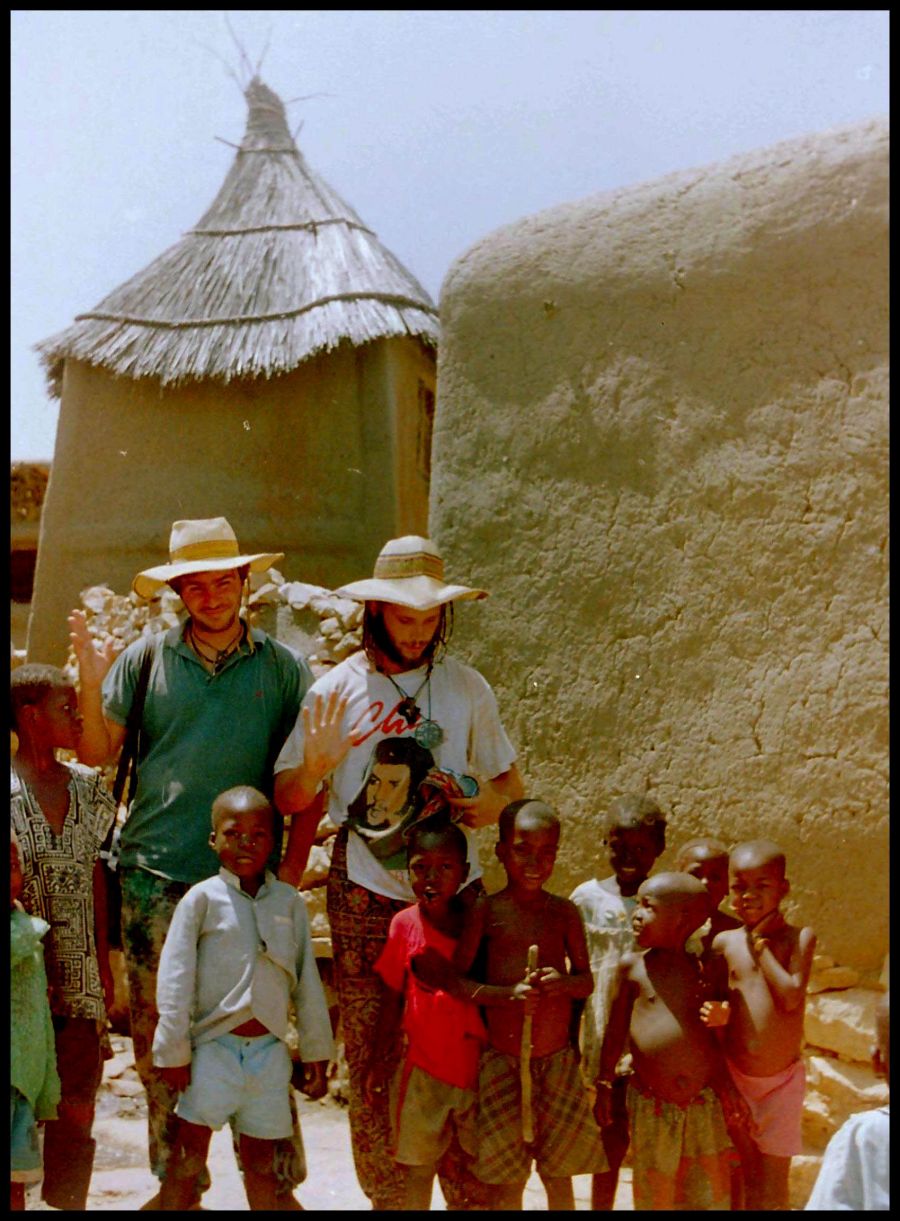

Partimos de Buenos Aires en ferry hacia Montevideo, y de ahí, en un vuelo de Aeroflot hasta la isla de Sal, en la República de Cabo Verde, un país insular frente a las costas de África Occidental. En esa escala nos bajamos mi amigo Rudy Senders y yo. Nadie más descendió del avión, que continuaba hacia Moscú.

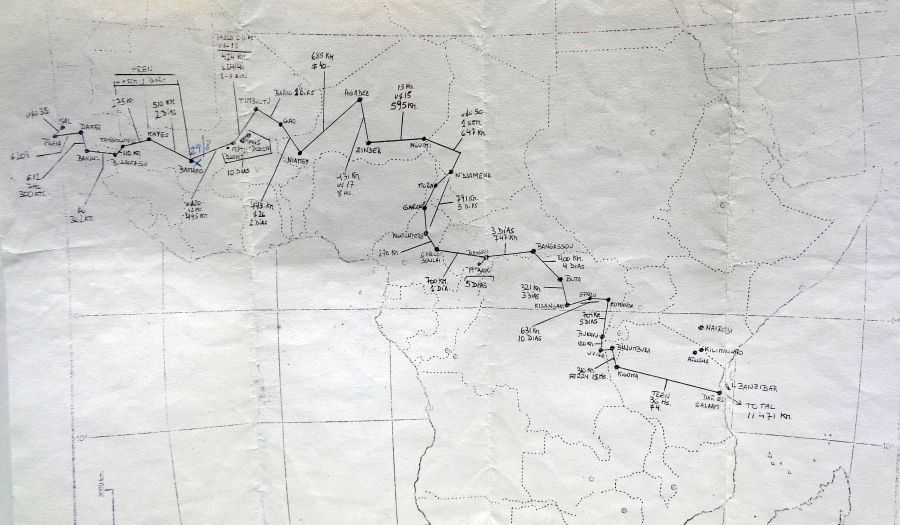

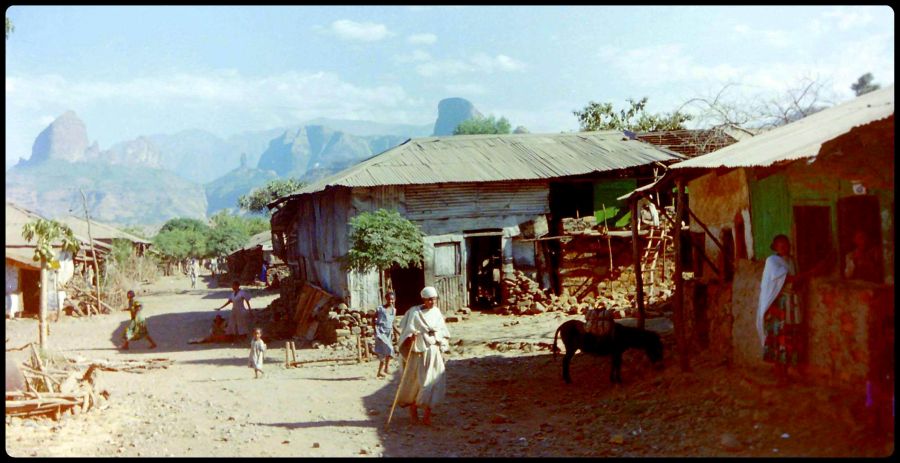

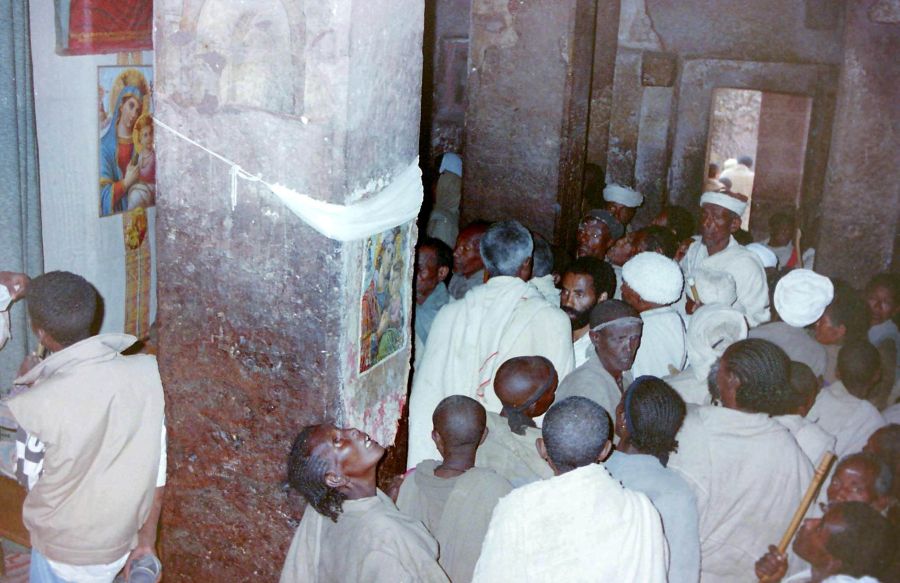

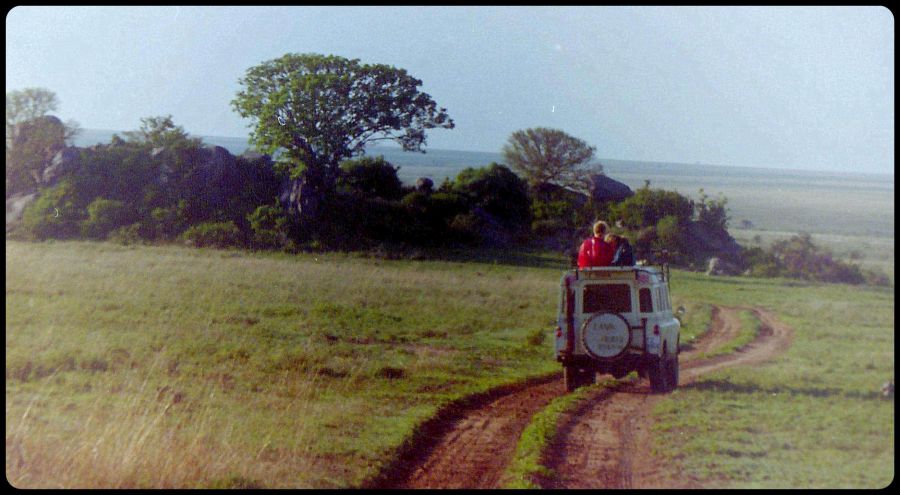

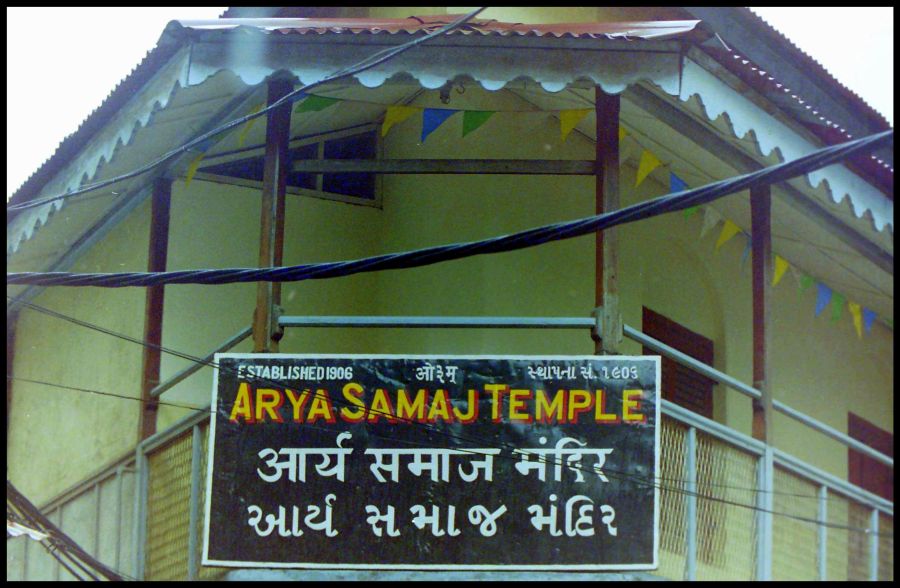

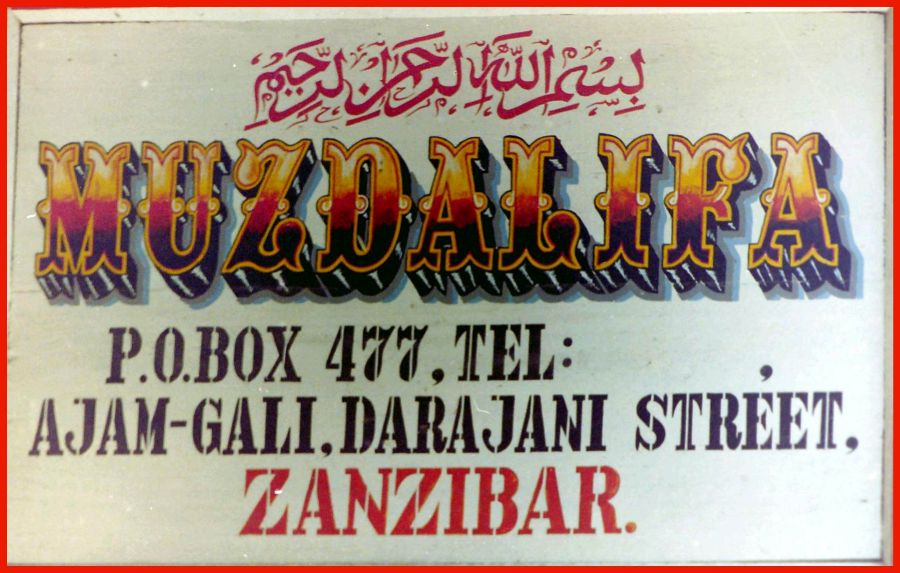

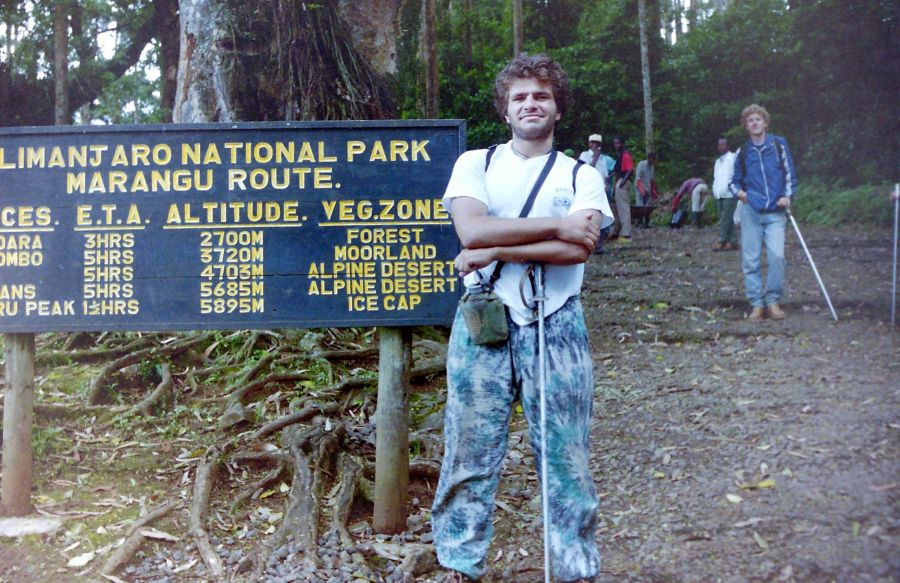

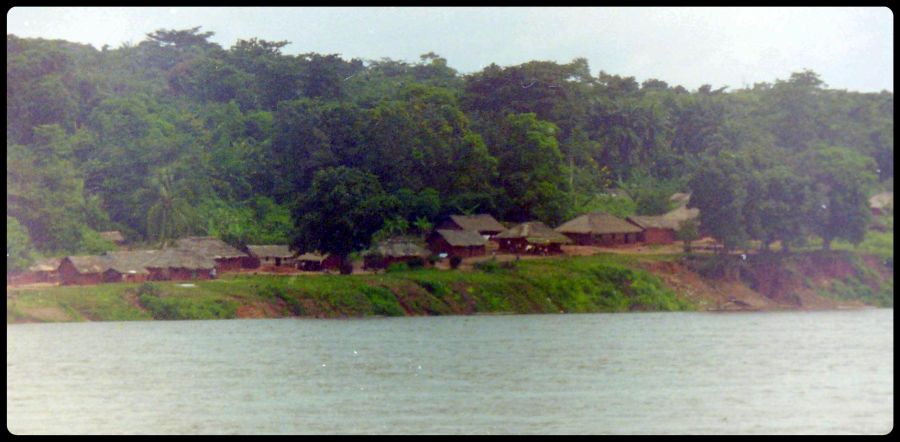

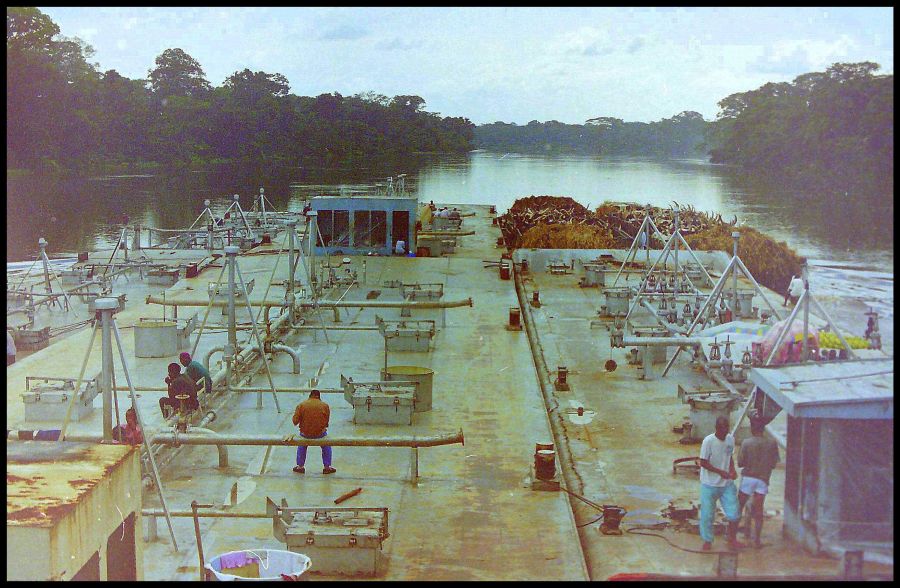

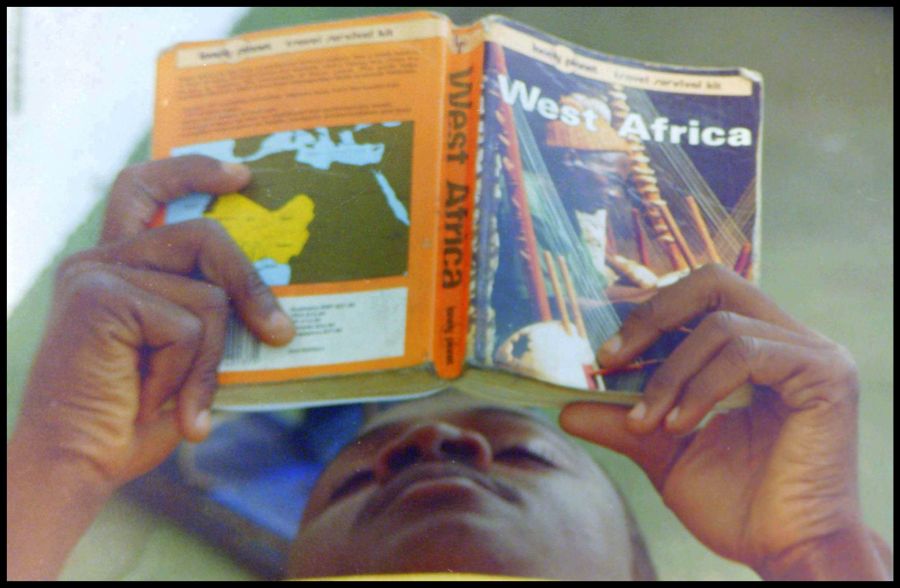

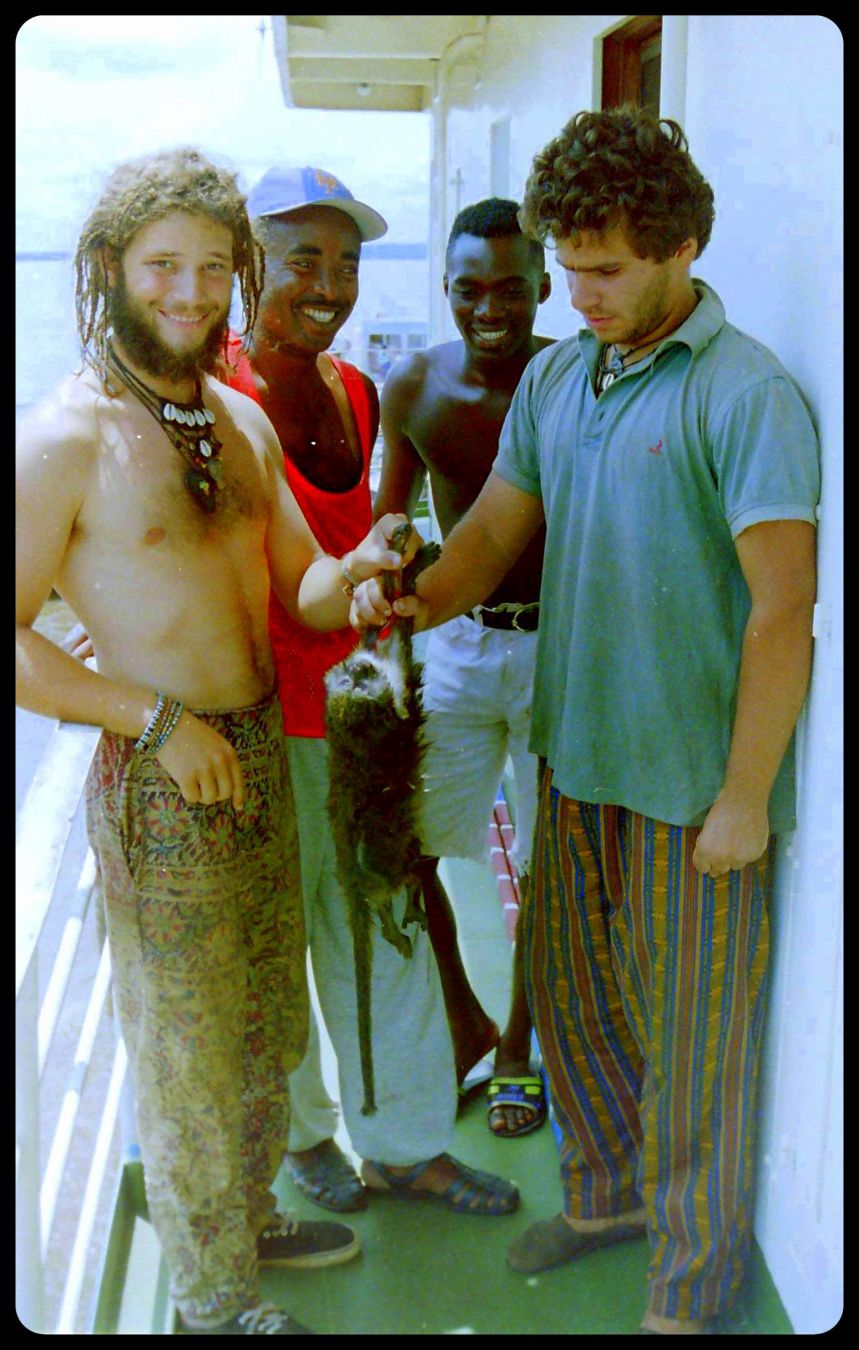

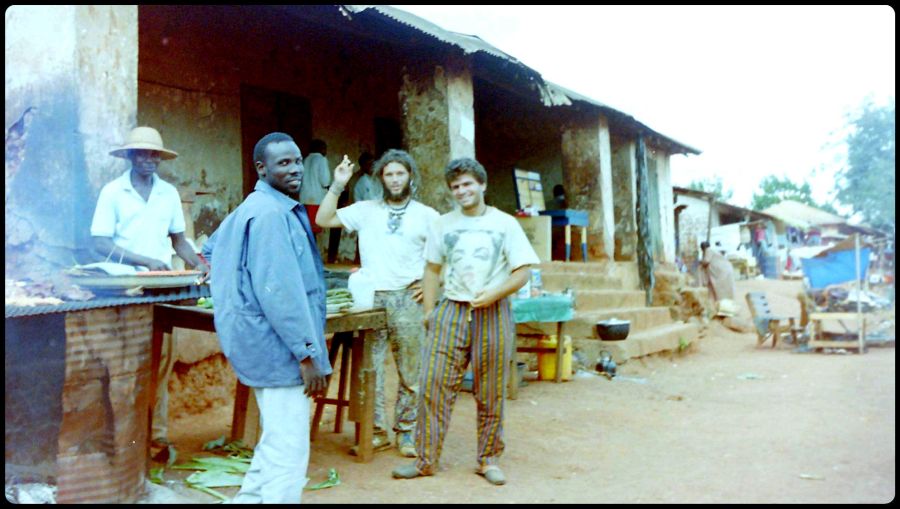

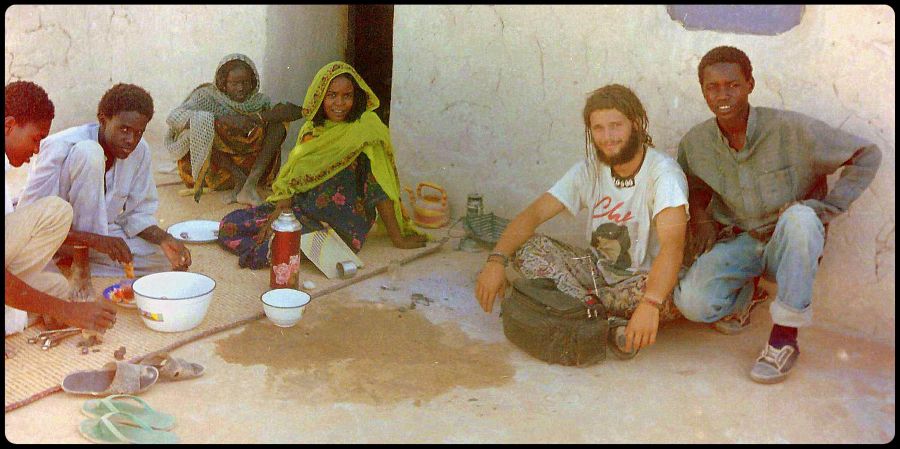

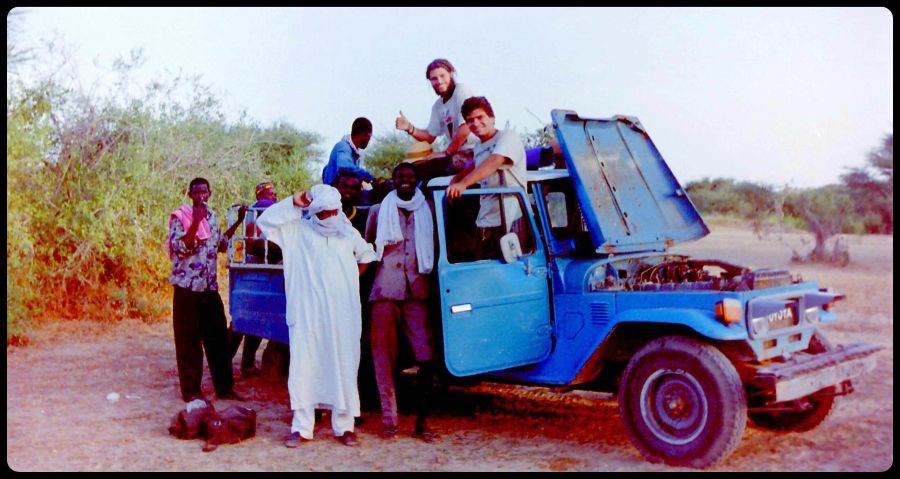

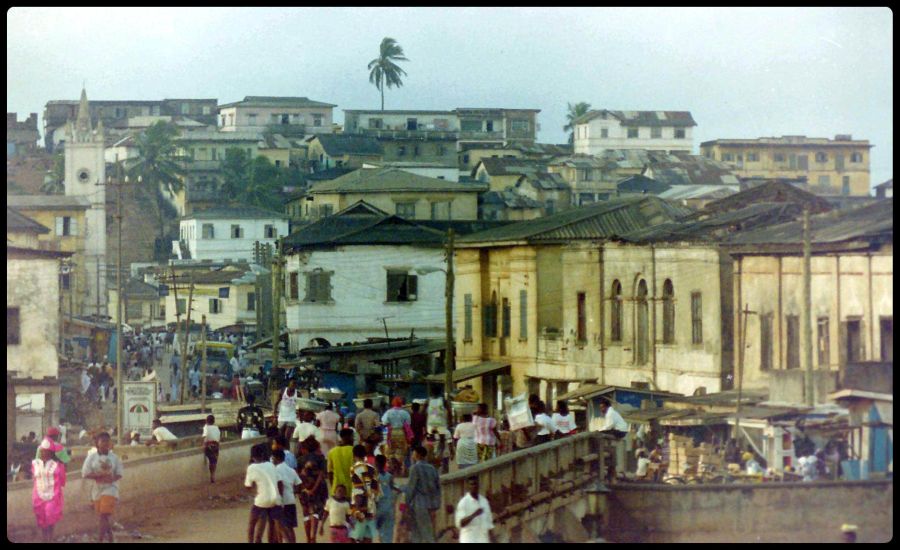

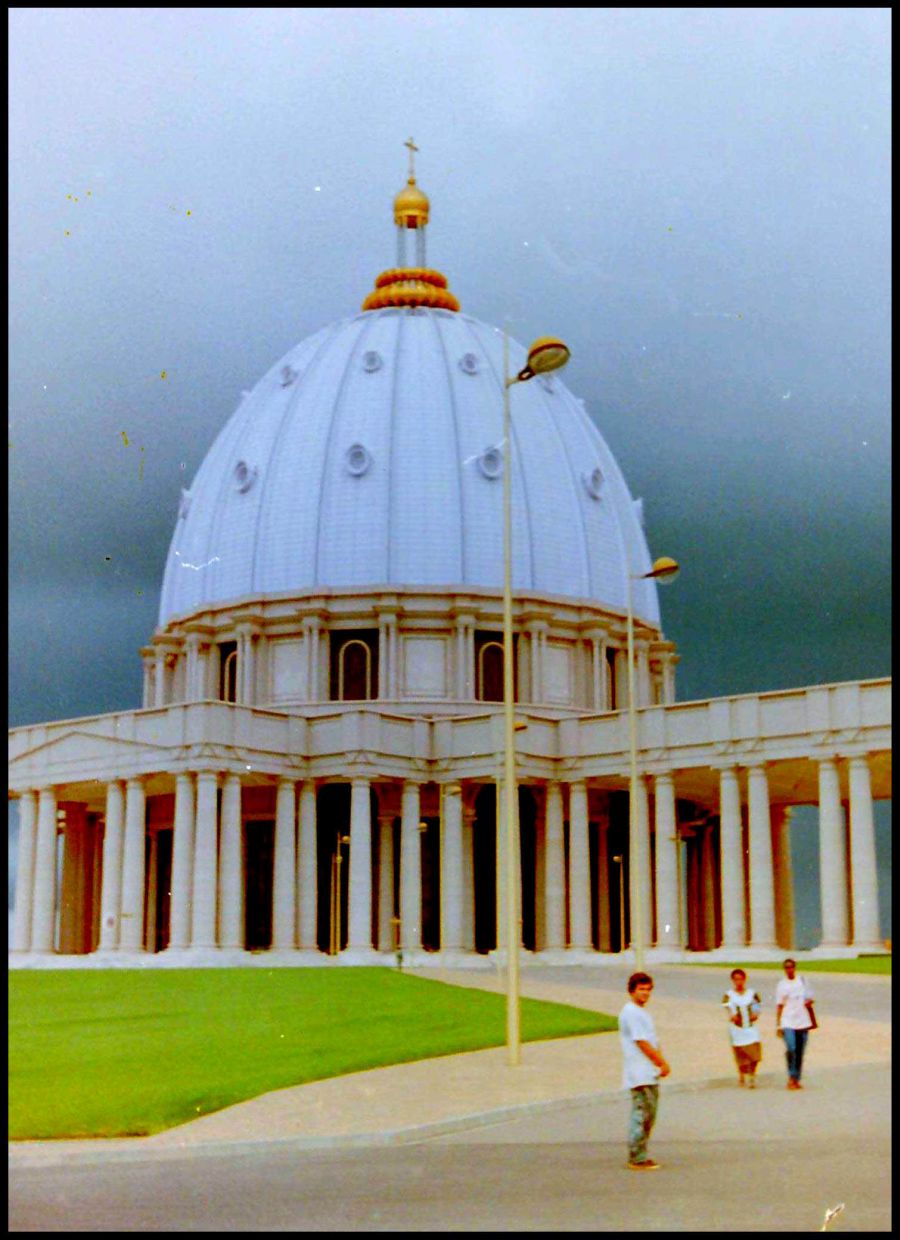

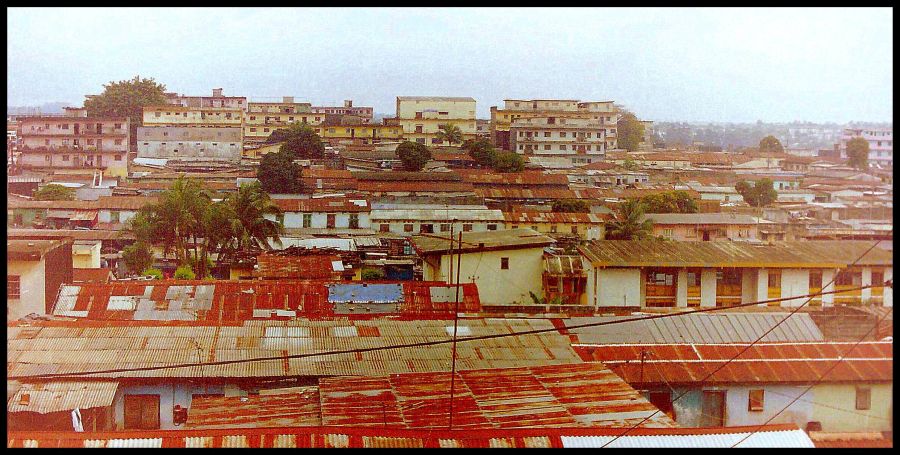

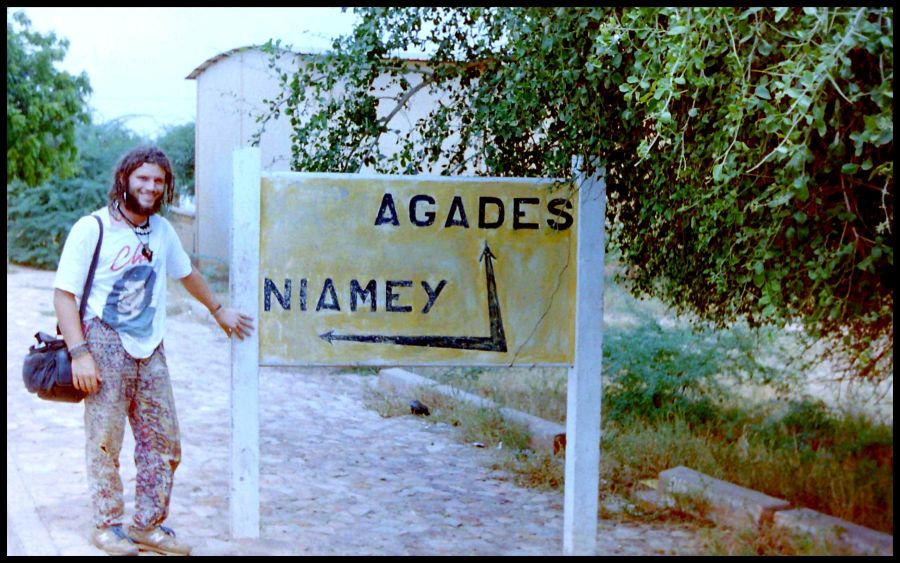

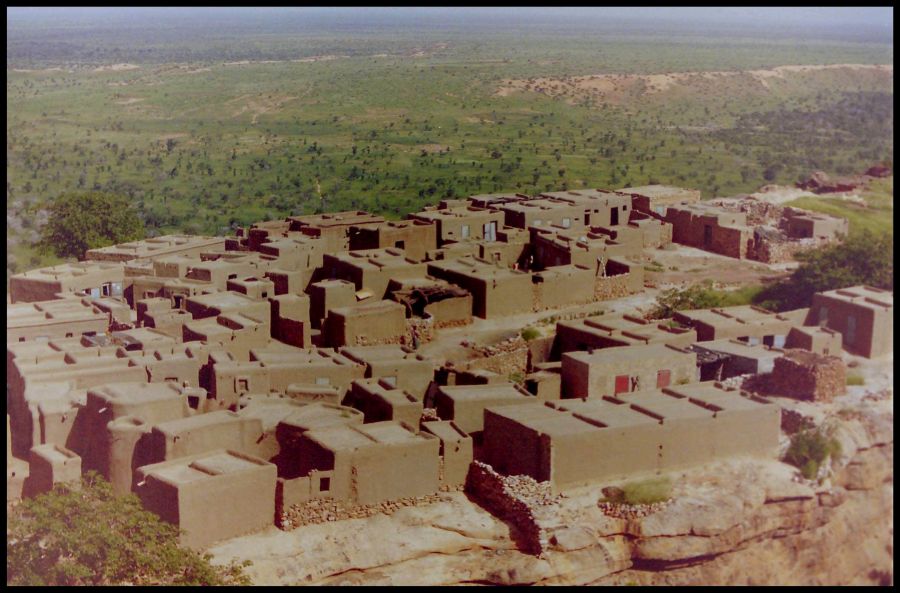

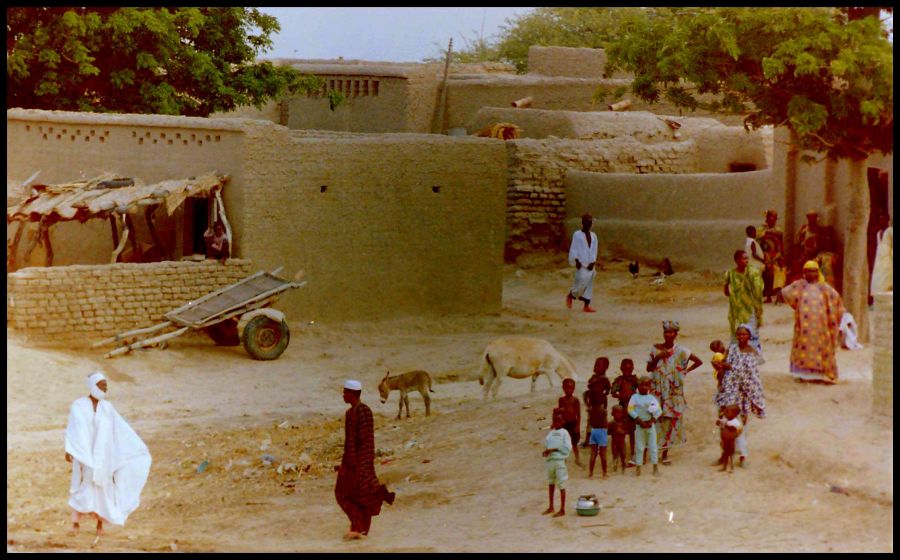

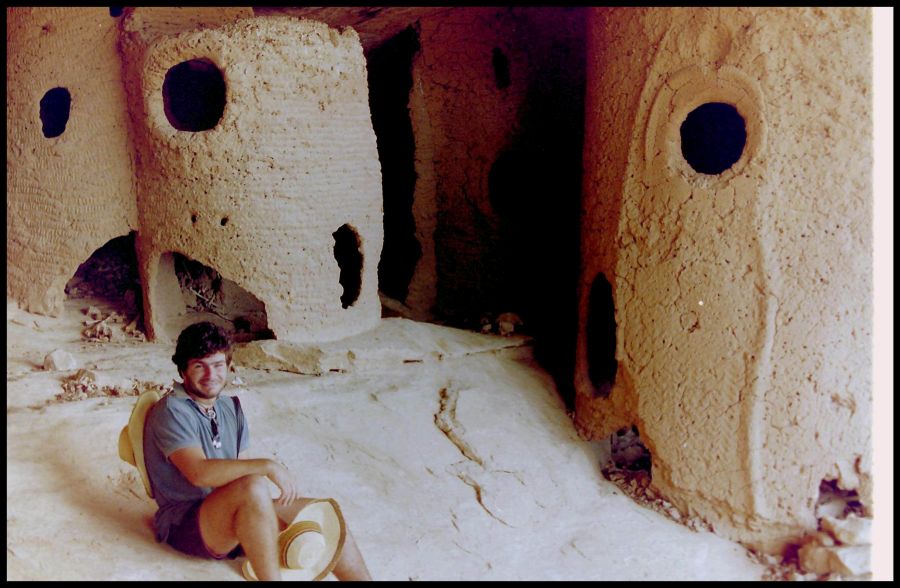

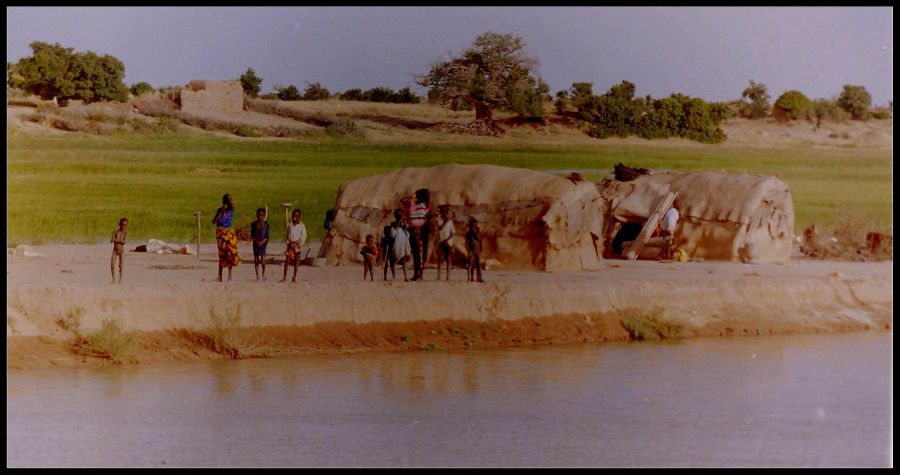

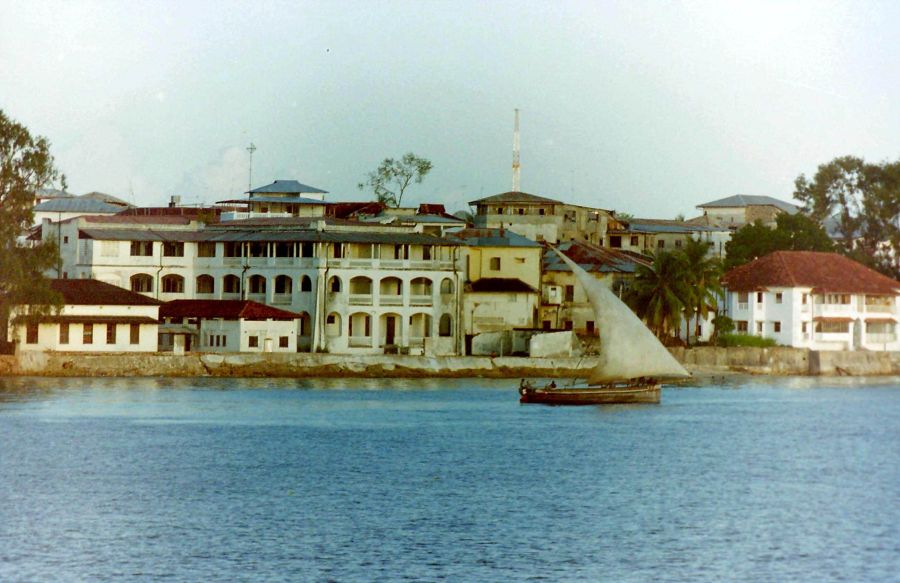

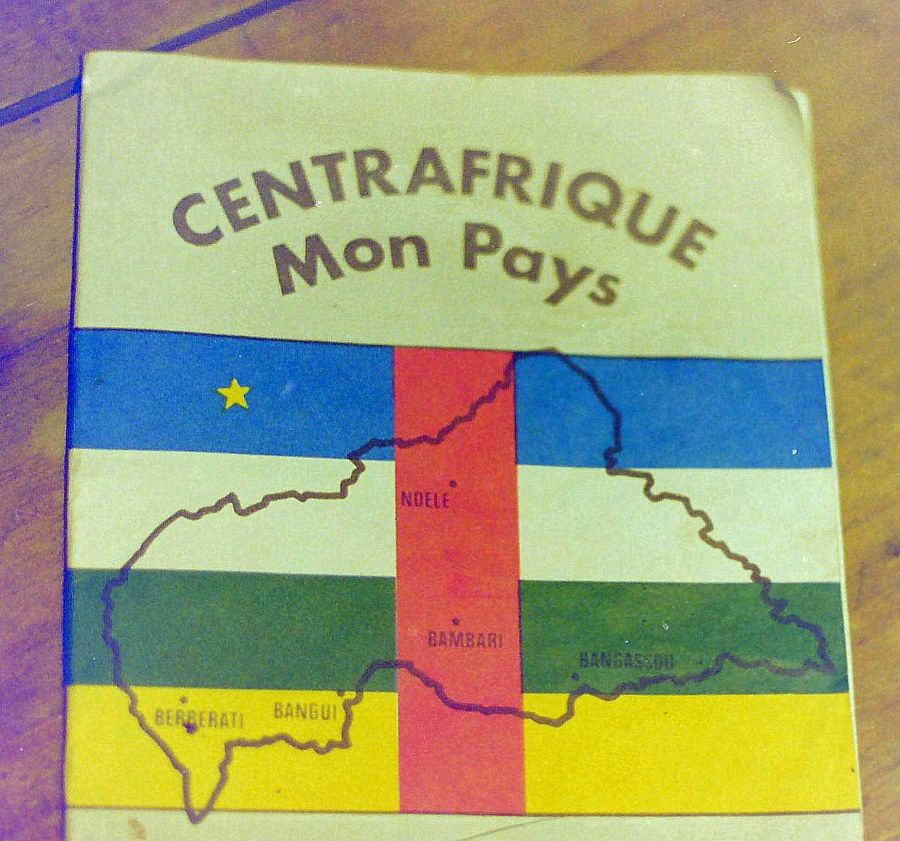

Nuestras mochilas fueron las únicas que aparecieron en la cinta de equipaje, y desde ahí comenzó una travesía que crece a medida que pasan los años, que nos llevaría por Senegal, Gambia, Malí, Costa de Marfil, Ghana, Benín, Níger, Chad, Camerún, República Centroafricana, Zaire (que después pasó a llamarse República Democrática del Congo, donde quince años más tarde trabajé varios años), Congo-Brazzaville, Kenia, Tanzania y Etiopía.

Recordemos que no había celulares, ni internet, ni se usaba la tarjeta de crédito en cualquier lado.

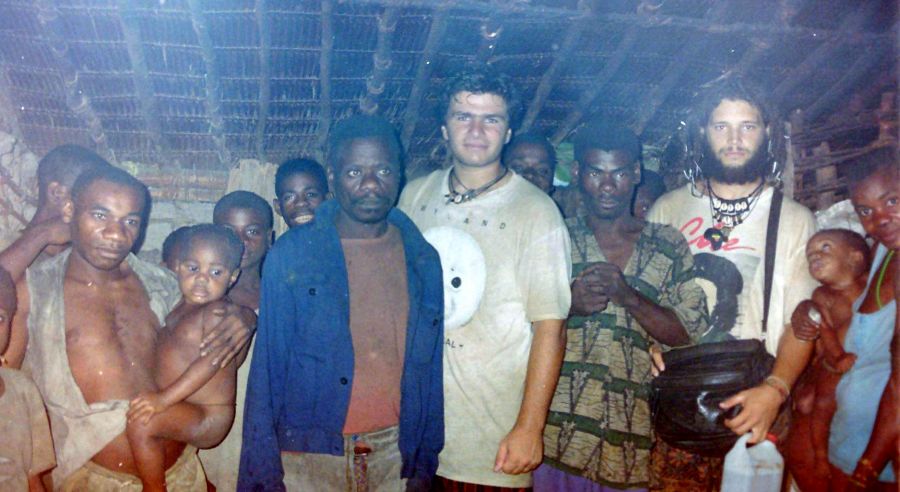

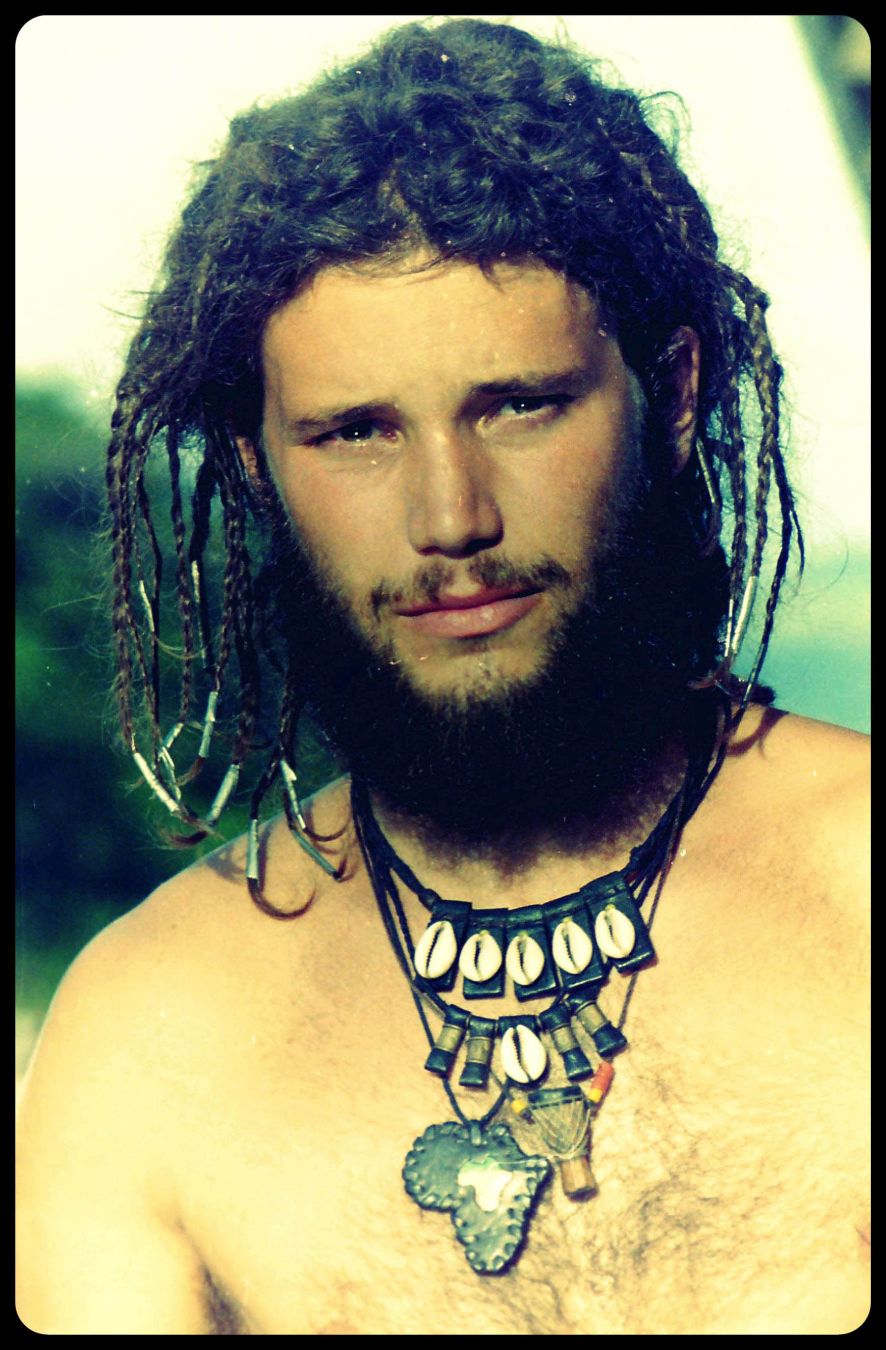

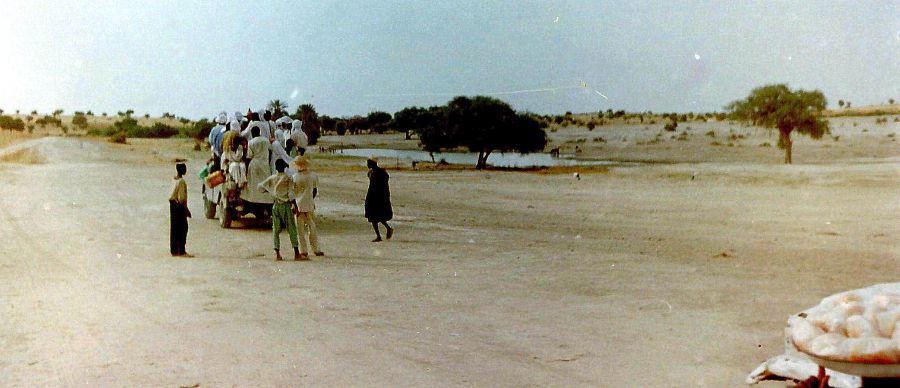

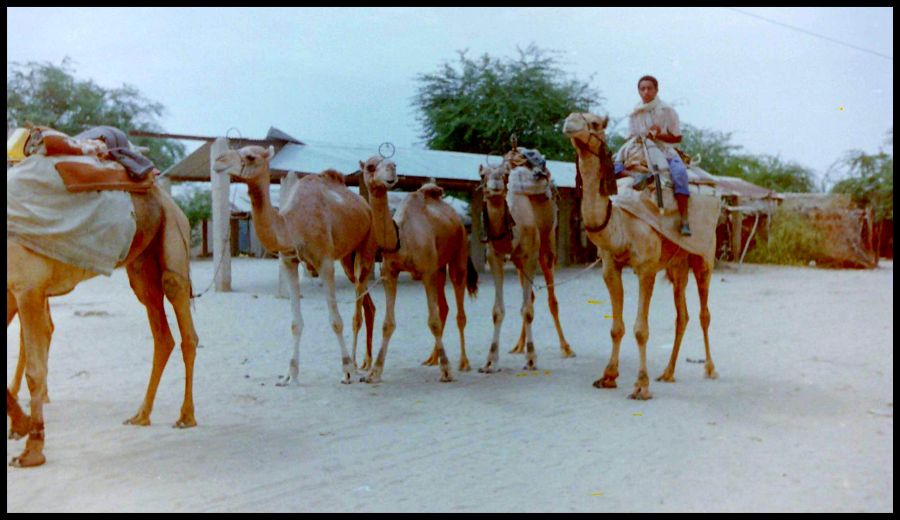

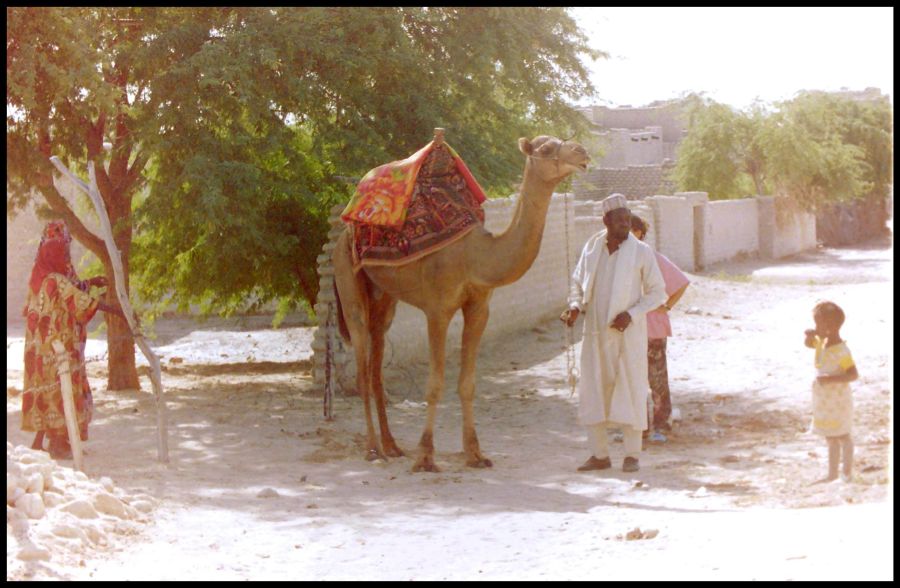

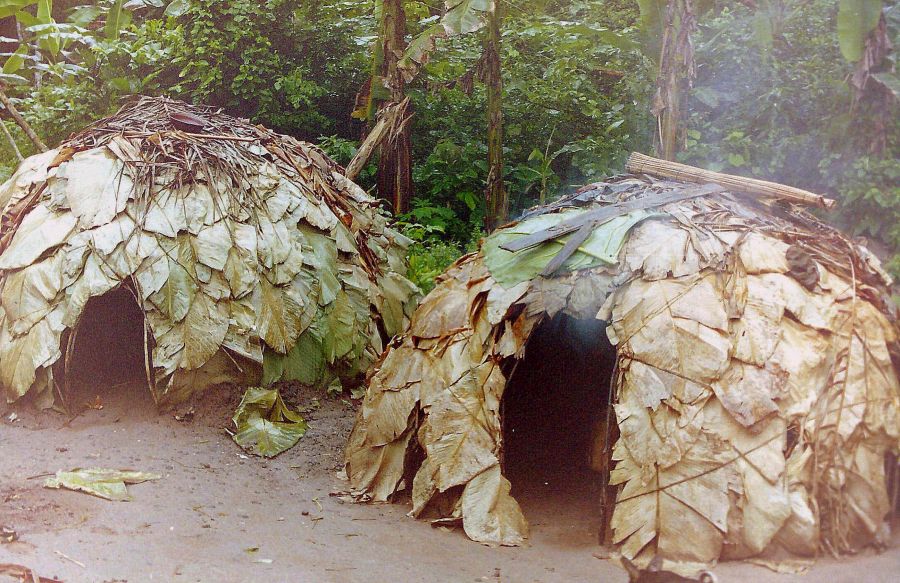

Del Atlántico al Índico, de visitar pueblos Tuaregs en el desierto del Sahara, a una aldea de Pigmeos en la selva profunda, en mi caso se terminó cumpliendo el dicho según el cual “quien viene a África, siempre vuelve a África”.

En mi opinión, un viaje comienza a sentirse, a disfrutarse al momento de investigar y planearlo. Continúa en la realización misma, pero, felizmente, se proyecta a lo largo del tiempo. Algunos viajes, incluso, se hacen más grandes a medida que pasa el tiempo